心に残る映画8 「1枚のハガキ」

2013年は、洲之内徹(1913-87、松山市出身)が生まれてちょうど100年目に当たり、それにちなんで、1月25日(土)から3月16日(日)まで、愛媛県美術館、町立久万美術館共同開催により、「洲之内徹と現代画廊ー昭和を生きた目と精神」展覧会が開催されている。

洲之内徹は、小説家であり、画廊主、美術収集家であり、なにより「きまぐれ美術館」をはじめとする美術エッセイストである。私は約20年前彼の「きまぐれ美術館」を初めて読み、彼のファンとなり「きまぐれ美術館」で紹介された絵のファンにもなった。

「きまぐれ美術館」で書かれるのは美術だけでなく、背景として洲之内の人生も含め戦後のモノクロ風景が描かれる。ちょうど私の親が青春を生きた時代である。彼の文章を読むと私もその時代に青春を送りたかったと思わせる「帰りたい風景」がそこにある。

今回洲之内コレクションだけでなく彼のエッセイで紹介された絵も見られるという。早速久万美術館に私の好きな絵を見に行った。ということで、今回は番外編として「心に残る絵画」を紹介したい。

絵が好きかと問われると自信がない、地元の美術館や旅行の機会があればその地の美術館を訪ねる習慣があるのだけれど、美術館を出ると絵の名前すら憶えていない。そんな私の例外が「ポアソニエール」である。しっかりと作品名を憶えている。初めてその絵を見たのは、20年近く前だろうか洲之内徹の「気まぐれ美術館」を友人に勧められて読んだのがきっかけである。表紙を開くと「ポアソニエール」のカラーの絵があった。その日以来、私の心に残る絵となった。洲之内徹はこう書いている。「知的で、平明で、明るく、なんの躊いもなく日常的なものへの信仰を歌っている」

洲之内が「ポアソニエール」に初めて出会ったのは、彼が昭和18年日本軍の「三光作戦」に参加し、中国山西省の軍司令部で情報の仕事をしていたころ。現地で知り合いになった記者が「ポアソニエール」の原色版の複製を持っていたのだ。当時のことを彼はこう回想している。

「厭な仕事だったが、厭だと思いながら、私はそれをやった。〜そういう明け暮れの中で、どうしようもなく心が思い屈するようなとき、〜「ポアソニエール」を見せて貰いに行くのであった。〜他のことは何でも疑ってみることはできるが、美しいものが美しいという事実だけは疑いようがない。〜頭に魚を載せたこの美しい女が、周章てることはない、こんな偽りの時代はいつか終わる、そう囁きかけて、私を安心させてくれるのであった。」

時空を超えた美しさがそこにはあり、私たちを安堵させてくれる。私は画集やインターネットでこの絵を繰り返し見ていたのだけれど色合いがそれぞれ微妙に違う。実際の絵はどうなのだろうと確認したい気持ちで心が逸っていたが、久万美術館で実物に出会った時、長く別れてた愛する人に再会したような気持ちになり、言葉をかけられず互いにちょっと視線をずらして長い時間見詰め合っていた。そして「お互いちょっと年を取ったね」と声をかけたくなった。

海老原喜之助「ポアソニエール」

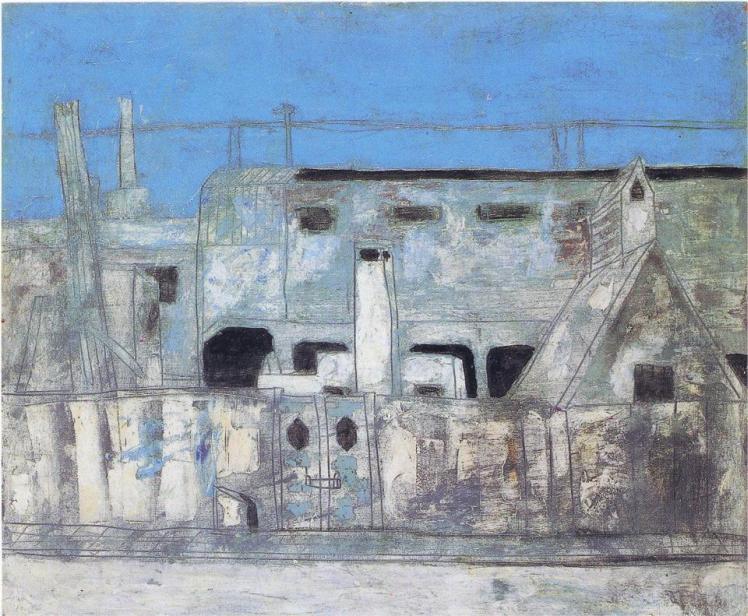

洲之内コレクションというより「気まぐれ美術館」で彼が紹介している作品でもうひとつ私が好きなのは、松本竣介の作品。彼は都会の風景を描き続けた作家である。モノトーンの抽象的な都会風景を多く描いている。そこには静謐な佇まいがあって郷愁を誘う。洲之内徹に言わせると、「松本竣介は気質的にはロマンチスト、詩人としては叙情詩人であった。」

しかし、その彼は世間的には「異端の作家」「抵抗の作家」と言われる。というのも昭和16年に軍部主導で座談会「国防国家と美術」が開催され、陸軍省情報部員の秋山少佐が「極端に言へば国策のために筆を執ってくれ」と結びで発言し、その模様が雑誌で発行された。誰も何も言わなかった時代、松本竣介がただ一人、「生きてゐる画家」の中で、「芸術に於ける普遍妥当性の意味を〜ヒューマニティとして理解している」と書いて公然と冷静に軍部に反論したのである。

松本竣介の行動に対して洲之内は、「所詮、絵描きは絵で物を言わなければならない。それが絵描きの宿命である」と手厳しいのだが、洲之内はこうも言っている。「聡明で繊細な画家は、彼のいうヒューマニティが、所詮この時代の巨大な圧力の前では全く無力であることを思い知らされたにちがいない。〜彼の最も美しい作品は、この時期に集中している。静謐極まりない都会風景の中に、失われたもの、果たせないものへの憧憬と郷愁が響きはじめる。ヒューマニティへの郷愁を歌い上げることで、いわば逆説的に、彼はヒューマニティを形象化しているのである。」

松本竣介「白い建物」

本題が「心に残る映画」のコーナーなので、最後に「心に残る映画8」として 「一枚のハガキ」を簡単に紹介しておこう。この映画は、邦画界最高齢(製作時99歳)の現役映画監督新藤兼人が自らの戦争体験を基に描いた遺作である。

太平洋戦争末期それも終戦間際に招集された中年兵士100名のうち94名が外地に赴き戦死。生き残った6名の一人、啓太(豊川悦司)に焦点を絞り、彼と戦死した友人定造(六平直政)の妻友子(大竹しのぶ)を軸に、家族が戦争という不条理に破壊される様と再生を描いている。

内容は実にストレートな反戦。そして演出方法は演劇的で、大竹しのぶの過剰なまでの大声の演技に多くの人は引いてしまうかもしれない。しかし無一物となりながらも友子の毅然とした物言いに私ははっとする。不条理なこと、おかしなことに対する正しい「物言いは」は、たとえそれが弱者の発言であろうと通じるのだ。

友子に言い寄る村の世話役吉五郎(大杉蓮)に対して「誰がアンタの妾になどなるものか!」ときっぱり友子は言い放つ。そして何より私がはっとしたのは、定造に「妻にハガキは読んだと伝えてくれ」と託されたハガキを、戦後生き残った啓太が友子を訪ね渡すシーンである。その時友子は絶叫してこう言う。「なんであんたは生きとるんじゃ!!」

私はDVDを見ていたのだけど、思わず自分自身にその「物言い」を言われたようにはっとし、自身のありようを振り返った。

友子が送ったハガキに書かれていた一文は次のとおり。この作品、エロティック場面は一切ないのだけど、演劇的な演出もあり妙にエロティックな緊張感のある映画でもありました。

「今日はお祭りですがあなたがいらっしゃらないので何の風情もありません。友子」

インデックスへ

インデックスへ

トップメニューへ

トップメニューへ